モルモットの皮膚疾患で代表的な「疥癬症」「皮膚糸状菌症」について詳しくお話します。

モルモットは、手足が短くお腹が地面に触れるように歩くため下腹部が汚れやすいので皮膚疾患にかかりやすいといわれています。また排泄物も多いので毎日の清掃が必要不可欠で、高温多湿な気候の日本では温度湿度をしっかり管理する必要があります。

疥癬症

【原因】

モルモットセンコウヒゼンダニが皮膚に寄生することで起こります。

【症状】

モルモットセンコウヒゼンダニが背中や太ももに寄生し、その後肩や首など全身にひろがります。

重症化すると黄色いかさぶたができて、激しい痒みがあり痙攣を起こし失神することも…。

重症化とともに食欲不振となり体重減少などがみられることもあります。

モルモットが自身の体を掻きすぎてその掻き傷から細菌が侵入し、二次感染を起こす可能性があります。

症状が慢性化すると皮膚が分厚くなり脱毛やフケが発生します。

【治療】

皮膚に症状が見られ、ダニを確認できれば駆虫薬を背中側の皮膚に滴下します。

もしくは注射や内服薬を用いて駆除する治療方法もあります。

【注意点】

感染しているモルモットと接触すれば感染する可能性があるので、他のモルモットとは飼育スペースを分けて感染モルモットが使用したものすべて共有しないようにしましょう。

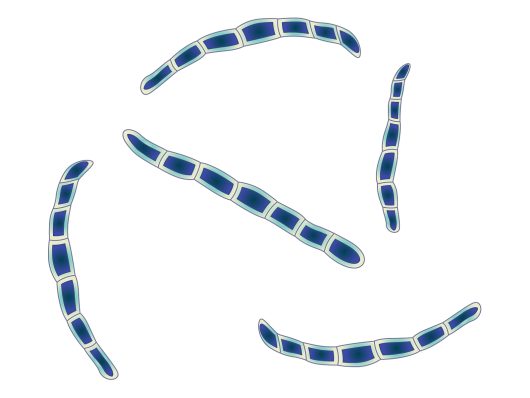

皮膚糸状菌症

【原因】

犬や猫にも見られる病気の一つで、カビ(真菌)の一種である皮膚糸状菌が原因で起こります。

免疫の低い幼齢なモルモットや他の病気にかかり免疫が低下しているモルモットに多発します。

また飼育環境が悪かったり栄養が偏ったりすることも要因となります。

テディモルモットによく見られるとも言われています。

モルモットは皮膚糸状菌の保菌率が高いですが必ず発症するわけではありません。

【症状】

初期にはフケや皮膚の赤みがみられ、その後かさぶたや脱毛がみられるようになります。

顔や脚などからはじまり毛繕いによって広がっていきます。

疥癬症とは違いかゆみは少なく、無症状の場合もあるので注意が必要です。

【治療】

患部の被毛やフケを採取し顕微鏡で確認するか培養検査を行います。

皮膚糸状菌症と診断されると内服薬(抗真菌剤)や外用薬(塗り薬)を投与します。

【注意点】

治療中はケージなどの衛生管理をしっかりおこないましょう。

抜け毛やフケなどから健康なモルモットに感染することもあるので、同居している場合は隔離し接触を避けるようにしましょう。

どちらの皮膚疾患も人や他の動物にも感染するおそれがあるので注意しなければいけません。

皮膚に異常のあるモルモットに触れたり、お世話した後は必ず手を洗うようにしてください。

多頭飼育されている場合は感染したモルモットのお世話などをした後は必ず手を洗ってから他のモルモットのお世話をしてあげて下さい。

少しでもおかしいと感じたら早めに病院で診察してもらってください。