大切なインコさんに日頃から健康に過ごしてもらえるよう気をつけていても

体調を崩してしまうことがあります。

今回は、皆さんが一度は飼育本などで目にしたことがあるかもしれない

“痛風”についてまとめたので、一緒に学んでいきましょう!

◇痛風とは

“痛風”は現在でも分からないことが多いとされていますが、血液中に尿酸が多くなる高尿酸血症が原因とされ、人間がかかる痛風とは原因が異なります。

人間がかかる痛風はプリン体の代謝異常によって起こりますが、インコたちがかかる痛風は腎不全によるものとされています。

10歳以上の高齢のインコたちに多く、尿酸は低い温度で沈着しやすいので冬に発症することが多いです。

尿酸の結晶が沈着する刺激で痛みが生じ、尿酸が沈着する場所によって“内臓型痛風”と“関節型痛風”の2種類にわけられます。

この2種類の痛風は、症状が異なってくるので種類別に説明していきたいと思います。

*内臓型痛風

内臓型痛風は、どのインコにも見られ尿酸の結晶が主に肝臓や心臓の外膜などの臓器に沈着します。

元気や食欲がなくなり、急性に症状が現れるので突然死してしまうことが多いです。

また、体内で起こるので発見するのは難しいとされています…。

急性腎不全のときに起こることも多く、幼鳥や若い年齢での痛風による突然死は、

中毒や感染症による急性腎不全が原因とされるのがほとんどです。

*関節型痛風

内臓型とは異なり、関節型は尿酸の結晶が足の関節や軟骨・靱帯に沈着することで起こります。

初期にはあまり症状が出ないことが多いので、気付くのが遅れてしまうことも…。

セキセイインコで多く発症し、オカメインコやボタンインコなどにも見られます。

また、ブンチョウなどのフィンチでは高尿酸血症が起こることはありますが、

関節型痛風は発生しないとされています。

2種類のうち、よく見られる”関節型痛風”を少し掘り下げていきます!

◇関節型痛風の症状

・足を上げる

・足の指や裏、足の関節が赤く腫れる

・足をひきずって歩く

・足の指を曲げにくそうにする

・あまり動きたがらなくなる

・握力が弱くなる

※止まり木の止まり方や手に乗せたときにわかりやすいです

・止まり木を掴みたがらない

・止まり木から落ちてしまう …など。

進行すると、足に白色~クリーム色の帯状の結節(痛風結節といいます)が、

足の指や関節に出てきて痛みもでてきます。

そのため痛い方の足を上げたり止まり木にうまく止まれなかったり、という状態になります。

最初は足の関節が赤く腫れる程度だったり、食欲に問題がないことが多いのと

見た目の変化があまりないこともあり気付くのが遅れてしまうことも…。

さらに進行すると、関節が動きにくくなって動き回るのを躊躇するようになるので、

食欲が低下して痩せてくる、膨羽している、寝ていることが多くなる、

といった全身に症状が出てくるようになります。

*関節型痛風にかかってしまった場合…

痛風の治療は難しいため、バランスの良い食事、適度な運動、ケージの中の環境について

気をつけてあげることが大切になります。

<ケージの中の環境>

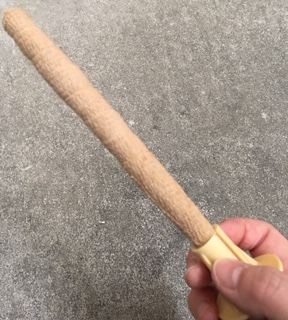

止まり木

足を痛めて止まり木を掴みにくそうにしている場合は、市販されている粘着性のある包帯を止まり木に巻いてあげると、足への負担が和らいで止まりやすくなります。

また、止まり木からの落下を防ぐために止まり木を低い位置に取り付けるようにしましょう。

糞切り網

ケージに付属されている糞切り網は、足に痛みがありひきずって歩くときなどに網目に足をひっかけてしまい余計に痛めることがあるので、歩きにくそうにしている場合は網を取り除いてあげましょう。

敷き紙(新聞紙)

新聞紙を敷き紙として利用している場合、新聞紙はインクを使用しているので滑りやすい面があります。

新聞紙を敷いた上からキッチンペーパーを敷くなど、足を滑りにくくなるように工夫してあげましょう。

<食事>

種子類を食べている場合は、小松菜などの青菜を積極的に補給してあげましょう。

タンパク質の摂りすぎも痛風にはよくないので注意し、放鳥するときは誤食や人間の食べ物を

食べさせないようにしましょう!

また、種子類は栄養バランスが難しい面もあるのでタンパク質が少ないペレット食に

変更するのも1つの方法です。

イースター製品にもオススメのインコ用ペレットがございます。

鳥種別フードでフィンチ用・セキセイインコ用・オカメインコ用の3種類あり全てに尿酸値の健康維持に配慮して“アンセリン”という成分が配合されています。

※アンセリンとは、動物の筋肉の中に含まれるペプチドと呼ばれるもので、2種類のアミノ酸が結びついた構造をしていて痛風の原因とされている尿酸に配慮するサプリメントとして、配合されています。

詳しい商品説明はこちらでご覧いただけます。

いかがでしたでしょうか?

インコたちの痛風は、人間がかかる痛風と同じで治療法が確立されていないとされています。

実は、私が以前飼育していたオカメインコが関節型痛風を患ったことがあり、発見が遅れてしまい

悲しい経験をしました。

同じような経験をしていただきたくないので、皆さまにはインコたちの普段の様子を

気にかけていただければと思います。

例えば、止まり木に止まっている様子や、体重を測ったり触れ合ったときに足の様子を見たり、

毎日ではなくてもよいので観察してみるのもよいのではないかと思います。

また、冬場は急に冷え込むことがあるので温度管理には注意しましょう。

様子を見ていて何か違うなと感じたら、早めに病院で相談されてみてくださいね。